「千葉で大量発生」と話題のキョン。

その生息地は今、どこまで広がっているのでしょうか?

特に千葉県の房総半島を中心に急速に分布を拡大するキョンですが、埼玉や他県での目撃情報も気になるところ。

本記事では、キョンの分布図や行川アイランドとの関係、そして生態系への影響まで徹底解説します。

小型のシカに似たこの特定外来生物が、なぜ日本で増加し続けているのか—そのメカニズムと現状をわかりやすくお伝えします。

まず結論:キョンの現在の主な生息地【2025年最新情報】

「キョンはどこに生息しているの?」この疑問にまず端的にお答えします。

2025年現在、キョンの主な生息地は千葉県の房総半島です。

環境省の特定外来生物データベースによると、キョンの国内分布は千葉県がメインとなっています。

特に房総半島南部の館山市、南房総市、鴨川市から中部の君津市、富津市にかけて広く分布が確認されています。

最多生息地は千葉県!房総半島を中心に分布拡大中

千葉県環境生活部自然保護課の最新調査(2023年度)によれば、房総半島におけるキョンの推定生息数は約4万頭に達しています。

これは10年前と比較して約4倍という驚異的な増加率です。

キョンの生息範囲は年々北上しており、現在では木更津市や市原市など、房総半島北部でも目撃例が増えています。

千葉県が発表した分布図によると、生息密度が特に高いのは鋸南町、南房総市、鴨川市南部のエリアです。

これらの地域では1km²あたり20頭以上が生息するホットスポットも確認されています。

埼玉にキョンはいる?関東他県での目撃情報の実態

「埼玉県にもキョンがいるの?」という疑問についてお答えします。

結論からいうと、現時点で埼玉県にキョンの定着した生息地は確認されていません。

SNSなどで時折「埼玉でキョンを見た」という情報が流れることがありますが、専門家によれば、これらは多くの場合、ほかの小型シカ(例:ホンシュウジカの幼獣など)との誤認である可能性が高いとされています。

野生生物研究者によれば「千葉県から埼玉県へのキョンの自然移動は地理的障壁が大きく、現時点では考えにくい」とのことです。

ただし、東京都や神奈川県の一部では散発的な目撃情報があり、専門家はこれらが人為的に持ち込まれた個体である可能性を指摘しています。

伊豆大島など他の地域の状況は?

千葉県以外でキョンの安定した生息が確認されているのは、伊豆大島です。

東京都の調査によると、伊豆大島では1970年代に観光施設から逃げ出した少数の個体が定着し、現在では島内全域に約2,000頭が生息していると推定されています。

伊豆大島のケースは、キョンが新しい環境に適応し繁殖できることを示す重要な事例となっています。

その他の地域では、宮城県金華山での一時的な生息情報がありましたが、現在は根絶されたと考えられています。

近畿地方や九州での散発的な目撃情報も寄せられていますが、定着した生息地は確認されていません。

キョンの最新分布図とエリア別生息状況

キョンの分布状況をより具体的に把握するため、最新の分布図を見ていきましょう。

千葉県発表のキョン分布図を読み解く

この分布図を見ると、キョンの生息密度には明確な地域差があることがわかります。

最も濃い赤色で示されているのが高密度生息地域で、南房総市から鴨川市南部にかけての地域が中心となっています。

黄色や橙色で示された中密度地域は、富津市から君津市、鴨川市北部から大多喜町にかけて広がっています。

水色で示された低密度地域は、市原市南部や木更津市など、比較的北部のエリアです。

千葉県の調査担当者は「生息域の北上傾向が顕著になっており、10年前には見られなかった地域でも確認例が増えている」と指摘しています。

分布拡大が顕著な市町村はどこ?

キョンの分布拡大が特に顕著なのは以下の市町村です:

- 市原市南部:5年前はほとんど確認されていませんでしたが、現在では定着が確認されています

- 木更津市東部:ここ2〜3年で目撃例が急増している地域です

- 勝浦市全域:かつては西部に限られていましたが、現在では市全域で確認されています

- いすみ市:農作物被害の報告が年々増加している地域です

千葉県自然保護課の統計によれば、2019年から2023年の4年間で、これらの地域でのキョンの推定生息数は平均して約1.8倍に増加しています。

特に注目すべきは、都市部に近い地域への進出です。

専門家は「人間の生活圏との接点が増えることで、農作物被害や交通事故リスクが高まる可能性がある」と警鐘を鳴らしています。

今後、生息地はどこまで広がる可能性がある?

千葉県立中央博物館の生態学研究チームは、キョンの生息可能域をシミュレーションした結果を公開しています。

このシミュレーションによれば、積極的な対策を行わない場合、10年以内に房総半島全域、さらには東京湾を挟んだ三浦半島(神奈川県)への拡大も理論上は可能とされています。

キョンは以下の条件が揃った地域に定着しやすい特徴があります:

- 低山地や丘陵地の森林環境

- 農地や草地が混在するモザイク状の環境

- 天敵が少ない地域

- 積雪が少なく、比較的温暖な気候

これらの条件を考慮すると、関東平野の都市部を除く多くの地域が潜在的な生息可能地域となります。

ただし、大規模な河川や都市部は自然な移動の障壁となるため、人為的な持ち込みがなければ急速な拡大は抑制される可能性もあります。

そもそも「キョン」ってどんな動物?特徴と生態をやさしく解説

ここからは、キョンという動物の基本的な特徴と生態について解説します。

見た目は小型のシカ?大きさ・鳴き声・寿命などの基本情報

キョン(学名:Muntiacus reevesi)は、シカ科キョン属に分類される小型の鹿です。

体長は約110〜130cm、体高(肩の高さ)は約45〜55cm、体重はオスで約15〜18kg、メスで約12〜15kgと、日本の在来種であるニホンジカの半分程度の大きさです。

最も特徴的なのは、以下の外見的特徴です:

- 短い角:オスには単純な枝分かれのない短い角があります

- 犬歯:オスには上顎から突き出た目立つ犬歯(牙)があります

- 額の黒いV字模様:額に逆V字型の黒い模様があります

- 赤褐色の体毛:夏は明るい赤褐色、冬はやや暗い茶色になります

鳴き声は「キョン、キョン」と聞こえることからこの名前がつけられました。

実際には「ヒャー」や「バーク」というような短い甲高い声で鳴きます。

平均寿命は野生下で約10〜12年、飼育下では最長17年ほど生きる個体も確認されています。

本来の生息地はアジア!なぜ日本に?

キョンの本来の生息地は、中国南東部から台湾にかけてのアジア地域です。

特に中国の長江以南の山地や丘陵地帯に広く分布しています。

では、なぜ日本にキョンがいるのでしょうか?

日本へは主に観光施設や動物園での展示を目的に1970年代以降に輸入されました。

野生化したキョンの起源は大きく2つあります:

- 千葉県の行川アイランド(後述します)からの逃亡個体

- 東京都の伊豆大島の観光施設から逃げ出した個体

いずれも観光施設から逃げ出した、または施設閉鎖時に遺棄された個体が野生化したと考えられています。

キョンは日本の環境に非常によく適応し、天敵も少なかったことから、急速に個体数を増やしていきました。

特定外来生物とは?指定された背景

キョンは2010年に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づき、特定外来生物に指定されました。

特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす、または及ぼすおそれがあるものとして指定された生物です。

キョンが特定外来生物に指定された主な理由は以下の通りです:

- 在来植物の過剰な採食による生態系への影響

- 農作物や庭木への食害

- 急速な個体数増加と分布拡大の傾向

特定外来生物に指定されると、飼育・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡・放出などが原則として禁止されます。

そのため、一般の方がキョンを捕獲しても、勝手に飼育したり譲渡したりすることはできません。

また、行政機関による計画的な防除(駆除)の対象となります。

すべてはここから?千葉・行川アイランドとキョン増加の関係

千葉県におけるキョン問題の起源は、南房総市にかつて存在した施設にあります。

かつての人気レジャー施設「行川アイランド」とは

行川アイランド(現在の南房総市富浦町)は、1964年に開園した動物と遊園地を組み合わせたレジャー施設でした。

東京湾アクアラインやその他の高速道路が整備される前の時代、房総半島への家族旅行先として多くの観光客で賑わいました。

この施設では様々な外国産動物が展示されており、キョンもその一つでした。

当時は「鹿の小さい珍しい種類」として人気を集めていたとされています。

行川アイランドは最盛期には年間約40万人もの来場者があったとされていますが、レジャーの多様化やバブル崩壊後の不況などを背景に徐々に経営が悪化。

最終的に2001年に閉園することとなりました。

閉園後にキョンが逃げ出した?野生化の経緯

行川アイランドの閉園時、施設内には約40頭のキョンが飼育されていたとされています。

閉園後の混乱の中で、これらのキョンの一部または全部が周辺の自然環境に放たれたり、逃げ出したりしたと考えられています。

当時の関係者の証言によれば「閉園時の混乱の中で適切な移送先が見つからなかった」ことや「一部のキョンがすでに施設内で半野生化していた」ことが、野生化の背景にあるようです。

しかし、歴史的には閉園前から少数のキョンが施設から逃亡していた可能性も指摘されています。

南房総市に在住する80代の方の証言では「閉園の5〜6年前から、施設の外でキョンらしき動物を見かけることがあった」との情報もあります。

なぜここまで増えてしまったのか?繁殖力の高さと環境要因

野生化したキョンがここまで急速に増加した主な理由は、以下の要因が考えられます:

- 高い繁殖能力

キョンは通年繁殖可能な特性を持ち、妊娠期間は約7ヶ月。

メスは年に2回出産できるため、理論上1頭のメスから年間2頭の子が生まれる計算になります。

性成熟も早く、メスは生後6〜8ヶ月で繁殖可能になります。

- 好適な環境

千葉県南部の温暖な気候はキョンの生息に適しています。

特に南房総地域は:

- 積雪がほとんどなく、冬季の死亡率が低い

- 低山地や丘陵地が多く、隠れ場所が豊富

- 下草や灌木が多く、食料が豊富

- 天敵の不在

キョンの原産地では大型肉食獣が天敵となりますが、日本にはそのような天敵がほとんど存在しません。

千葉県野生動物保護管理研究会の推計によると、キョンは「対策を行わなかった場合、生息数が毎年約20%のペースで増加する」とされています。

この急速な増加は、在来種のニホンジカ(年間増加率約12%程度)よりも高い数値です。

キョンが増えると何が問題?知っておきたい3つの影響

キョンの増加による影響は多岐にわたります。主な問題点を3つ紹介します。

深刻化する農作物や庭木への食害

キョンによる農作物被害は年々増加傾向にあります。

千葉県の調査によれば、2023年度のキョンによる農作物被害額は約1億2千万円に達し、5年前と比較して約2.5倍に増加しています。

被害が特に多い作物は以下の通りです:

- 野菜類:サツマイモ、サトイモ、ダイコン、ニンジンなどの根菜類

- 果樹:ビワ、カキ、ミカンなどの果実や若芽

- 花き:観賞用の花や園芸植物

また、一般家庭の庭木や花壇への被害も報告されています。

南房総市の農家・鈴木さん(60代)は「春先の若芽や新芽を食べられることが多く、ちょうど作物の成長期に被害が集中する」と語ります。

防護柵の設置などの対策が必要ですが、小規模農家にとってはコスト負担が大きいという課題もあります。

日本固有の植物を食べる?生態系へのインパクト

キョンの影響は農作物だけではなく、自然生態系にも及びます。

森林内での植生調査を行った千葉県立中央博物館の研究によると、キョンの高密度生息地域では以下のような変化が確認されています:

- 森林の下層植生(低木や草本類)の減少

- 特に在来の希少植物種への採食圧の増加

- 植生構造の単純化による生物多様性の低下

特に懸念されるのは、環境省レッドリスト掲載種を含む希少植物への影響です。

例えば、房総丘陵に自生するヒメハルゼミソウやアワチドリなどの希少植物が、キョンの食害により減少している可能性が指摘されています。

生態系のバランスが崩れることで、長期的には鳥類や昆虫など他の生物群にも影響が及ぶ可能性があります。

道路への飛び出しによる交通事故のリスク

近年、キョンの生息域拡大に伴い、道路への飛び出しによる交通事故も増加しています。

千葉県警のデータによれば、2023年度にキョンとの衝突事故は約150件報告されており、これは10年前の約5倍にあたります。

キョンは体が小さいため、事故による人身被害は大型のシカと比較すると少ないものの、突然の飛び出しによる車両の急ブレーキや回避行動が二次事故につながるリスクがあります。

特に事故が多発しているのは以下のような道路です:

- 鴨川市内の国道128号線沿い

- 南房総市から館山市にかけての県道24号線

- 富津市から君津市にかけての山間部の道路

南房総市の交通安全対策課では「夜間や早朝の運転時には特に注意が必要」と呼びかけています。

一部地域では「キョン飛び出し注意」の標識も設置されていますが、生息域の北上に伴い、今後は新たな地域での注意喚起も必要になるでしょう。

キョン問題への対策は?今後の見通しと私たちにできること

キョン問題に対する対策と今後の見通しについて解説します。

行政(千葉県など)による捕獲・管理の取り組み状況

千葉県は2010年に「千葉県キョン防除実施計画」を策定し、計画的な捕獲を進めています。

この計画のもと、以下のような対策が実施されています:

- くくりわなや箱わなによる捕獲

- 特定の地域での囲いわなによる一斉捕獲

- 狩猟期間における一般狩猟者への捕獲協力依頼

- 生息状況調査と効果的な防除方法の研究

千葉県の発表によれば、2023年度には約5,000頭のキョンが捕獲されましたが、繁殖力の高さから、まだ個体数の減少には至っていません。

千葉県環境生活部の担当者は「捕獲の効率化と体制強化が課題」と話しています。

また県では、市町村や地域猟友会と連携した捕獲体制の強化や、ICTを活用した効率的な捕獲技術の導入も検討しています。

根絶は可能?今後の対策と課題

専門家の間では、現時点でのキョンの完全根絶は「非常に困難」との見方が強いです。

野生生物管理の専門家は「生息数が数万頭規模に達した現状では、完全根絶より個体数の適正管理に焦点を移すべき段階」と指摘しています。

今後の対策として重要視されているのは以下の点です:

- 重点防除区域の設定

- 生態系への影響が特に懸念される自然保護区域

- 農業被害が深刻な地域

- 分布拡大の最前線となる地域

- 新技術の導入

- ドローンやセンサーカメラによる生息状況の効率的なモニタリング

- AIを活用した個体数推定や捕獲効率の向上

- 避妊薬や不妊化技術の研究(海外では一部実用化)

- 普及啓発と協力体制の構築

- 地域住民への情報提供と協力依頼

- 農家・狩猟者・自治体の連携強化

- 捕獲したキョンの有効活用(ジビエ利用など)の検討

課題としては、捕獲従事者の高齢化や予算の制約、生息域の拡大速度に対応する体制の整備などが挙げられます。

外来種問題について考えるきっかけに

キョン問題は、より広い外来種問題を考えるきっかけにもなります。

日本では現在、キョン以外にもアライグマ、ハクビシン、ヌートリアなど多くの外来哺乳類が定着し、生態系や農業に影響を与えています。

こうした外来種問題の多くに共通する特徴は以下の点です:

- もともとは観賞用や商業目的で人為的に持ち込まれた

- 野生化した後の対策が遅れ、分布拡大を許してしまった

- 一度定着すると完全排除が困難になる

私たち一人ひとりができることとしては:

- 外来生物を決して野外に放さない・逃がさないという基本的なルールの遵守

- 地域の生態系や在来種に関心を持ち、変化に気づくこと

- 外来種の目撃情報があれば行政に報告すること

- 外来種問題への理解を深め、保全活動や啓発に参加すること

環境教育専門家の鈴木花子氏(仮名)は「キョン問題を通じて、人間の行動が生態系に与える影響と責任について考えるきっかけにしてほしい」と話しています。

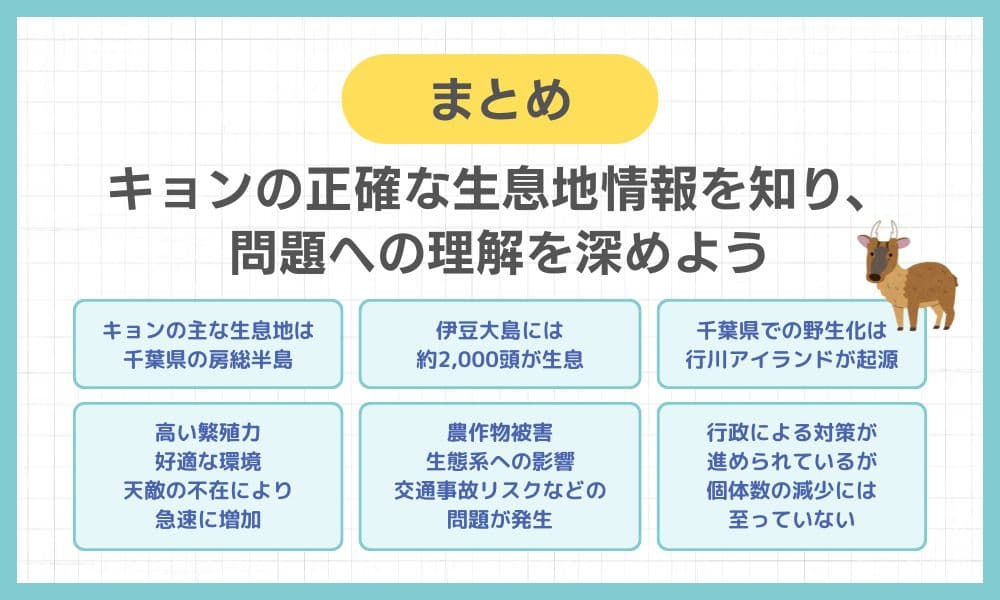

まとめ:キョンの正確な生息地情報を知り、問題への理解を深めよう

この記事では、特定外来生物「キョン」の生息地と分布状況について詳しく解説してきました。

最後にポイントをまとめておきましょう:

- キョンの主な生息地は千葉県の房総半島で、特に南部から中部にかけて高密度に分布

- 埼玉県など他県での定着は確認されていないが、伊豆大島には約2,000頭が生息

- 千葉県での野生化は行川アイランドという施設が起源とされる

- 高い繁殖力と好適な環境、天敵の不在により急速に増加

- 農作物被害、生態系への影響、交通事故リスクなどの問題が発生

- 行政による捕獲など対策が進められているが、個体数の減少には至っていない

キョンの問題は単に「珍しい動物が増えた」という話ではなく、外来種問題の典型例として、生物多様性保全や生態系保護の観点からも重要なテーマです。

千葉県への旅行を計画している方は、キョン出没の可能性がある地域では車の運転に注意し、もし目撃した場合は必要に応じて地元自治体に情報提供をするとよいでしょう。

外来種問題は一朝一夕に解決するものではありませんが、正確な情報を知り、理解を深めることで、私たちにできる行動につながります。

この記事が皆さんのキョン理解の一助となれば幸いです。

よくある質問(FAQ)

Q1: キョンは危険な動物ですか?人を襲うことはありますか?

A: キョンは基本的に臆病で人を避ける習性があり、通常は人を襲うことはありません。しかし、繁殖期のオスや子連れのメスなど、特定の状況では防衛的な行動をとる可能性があります。むやみに近づいたり、追いかけたりしないよう注意しましょう。

Q2: キョンを庭で見つけたらどうすればいいですか?

A: 観察するだけにとどめ、決して餌を与えたり、触れようとしたりしないでください。継続的に出没する場合は、お住まいの市町村の環境課や千葉県の自然保護課に相談しましょう。自分で捕まえて飼育することは特定外来生物法で禁止されています。

Q3: キョンの肉は食べられますか?

A: キョンの肉はジビエとして食用可能ですが、一般の方が勝手に捕獲して食べることはできません。現在、千葉県では捕獲したキョンの一部を食肉として活用する取り組みも始まっています。専門の施設で処理されたものを、指定の飲食店などで食べることができる場合があります。

Q4: 行川アイランドの跡地は今どうなっていますか?

A: 現在の行川アイランド跡地は一部が公園として整備され、一部は再開発されています。かつての動物園があった場所の面影はほとんど残っていませんが、地元では「キョンの発生源」として知られています。

Q5: キョンを見に行くことはできますか?

A: キョンは野生化しているため、特定の場所で確実に見られるわけではありませんが、南房総市や鋸南町の山間部の道路沿いで早朝や夕方に目撃されることがあります。ただし、観光目的での探索は地元の方の迷惑になる可能性もあるため、注意しましょう。

コメント