「キョンを見つけて写真を撮るだけで2,000円がもらえる!?」

茨城県が2024年から始めた特定外来生物キョンの駆除・目撃情報に対する報奨金制度をご存知ですか?

最近、千葉県から北上し茨城県でも目撃例が増えているキョン。

この小型のシカは農作物を食い荒らし、生態系に大きな影響を与える厄介者なのです。

この記事では、キョンの駆除報酬について茨城県だけでなく、千葉県や伊豆大島など自治体別に最新情報をまとめました。

シカと間違えやすいキョンの見分け方や、報奨金の申請方法も写真付きで徹底解説します。

あなたもキョンの目撃情報を提供して、地域環境の保全に貢献しながら小遣い稼ぎができるかもしれません。

まず結論!キョンの駆除・目撃情報で報酬(報奨金)はもらえる?

「キョンを見かけたけど、本当に報奨金がもらえるの?」「どこに連絡すればいいの?」と疑問に思っている方も多いでしょう。

結論からお伝えします。2024年現在、茨城県ではキョンの目撃情報の提供で2,000円、捕獲で最大12,000円の報奨金が支給されています。

自治体によって金額や条件は異なりますが、千葉県や東京都大島町でも同様の制度が実施されています。

【最新】茨城県ではキョン目撃情報(写真/動画)に2,000円の報奨金!

茨城県では2024年4月から、キョンの目撃情報に対して2,000円の報奨金制度を開始しました。

この制度は、特定外来生物であるキョンの生息域拡大を防ぐために導入されたものです。

報奨金を受け取るには、キョンの姿がはっきりと確認できる写真または動画を撮影し、発見日時・場所の情報とともに県の担当部署に提出する必要があります。

「スマホで写真を撮るだけで2,000円がもらえるなんて、いいですね!」と思われるかもしれませんが、キョンを見分けるポイントをしっかり押さえておきましょう。

捕獲(駆除)に対する報奨金もあるが条件に注意

キョンの捕獲(駆除)に対しては、さらに高額の報奨金が設定されています。

茨城県では成獣のオスで12,000円、メスで10,000円、幼獣で8,000円の報奨金が支給されます。

ただし、捕獲には狩猟免許や許可証が必要です。一般の方が気軽に行えるものではないことに注意しましょう。

「狩猟免許を持っていないけど、報奨金をもらえる方法はないの?」と思われる方も多いでしょう。

そのような方は、目撃情報の提供で2,000円の報奨金を目指すのが現実的です。

千葉県や伊豆大島など他の自治体の過去・現在の状況は?

千葉県では従来からキョンの捕獲に対して報奨金制度を実施しています。

成獣メスで8,000円、成獣オスで5,000円、幼獣で3,000円の報奨金が設定されています。

ただし、千葉県では目撃情報のみでの報奨金制度は2024年5月現在、実施されていません。

東京都大島町では過去にキョンの大量繁殖が問題となり、捕獲に対して最大20,000円の報奨金が支給されていた時期もありました。

「どうして茨城県で今になってキョンの報奨金制度が始まったの?」という疑問については、後ほど詳しく解説します。

茨城県のキョン報奨金制度を徹底解説【2024-2025年版】

茨城県のキョン報奨金制度について、より詳しく説明していきます。

この制度を知っておくことで、キョンを見かけた際にスムーズに報告し、報奨金を受け取ることができます。

報奨金の対象となる行為:①目撃情報の提供 ②捕獲

茨城県のキョン報奨金制度では、以下の2つの行為が対象となっています。

① 目撃情報の提供:キョンを発見し、写真や動画で証拠を提供する ② 捕獲:実際にキョンを捕獲する(狩猟免許や許可が必要)

「どちらも難しそう…」と思われるかもしれませんが、①の目撃情報提供であれば、スマートフォンのカメラがあれば誰でも可能です。

①目撃情報提供の報酬額(2,000円)と具体的な条件

目撃情報提供での報奨金2,000円を受け取るための条件は以下の通りです。

• キョンの姿がはっきりと確認できる写真または動画を撮影すること • 発見した日時と場所(できるだけ詳細に)を記録すること • 茨城県自然環境課または各地域の県民センターに情報を提供すること

「同じ場所で複数回見かけた場合はどうなるの?」という疑問もあるでしょう。

基本的には「新たな生息地の発見」が重要なため、同一地域での複数回の目撃情報は1回分としてカウントされる場合があります。詳しくは県の担当部署に確認しましょう。

②捕獲の報酬額(最大12,000円)と条件(狩猟免許など)

キョンの捕獲に対する報奨金は以下のように設定されています。

| 区分 | 報奨金額 |

|---|---|

| 成獣オス | 12,000円 |

| 成獣メス | 10,000円 |

| 幼獣 | 8,000円 |

ただし、捕獲には以下の条件があります。

• 狩猟免許(わな猟または第一種銃猟)を所持していること • 特定外来生物捕獲許可を取得していること • 捕獲後の適切な処理方法を理解していること

一般の方が気軽に行えるものではないため、専門的な知識と資格が必要です。

「狩猟経験がなくても報奨金をもらう方法はないの?」と思われる方は、目撃情報の提供を検討しましょう。

報奨金制度の対象期間と対象エリア

茨城県のキョン報奨金制度は、2024年4月から2025年3月までの期間で実施されています。

対象エリアは茨城県全域ですが、特に県南部(小美玉市、行方市周辺)での目撃情報が増えています。

「この制度はいつまで続くの?」という疑問もあるでしょう。当初は1年間の予定ですが、状況に応じて延長される可能性もあります。

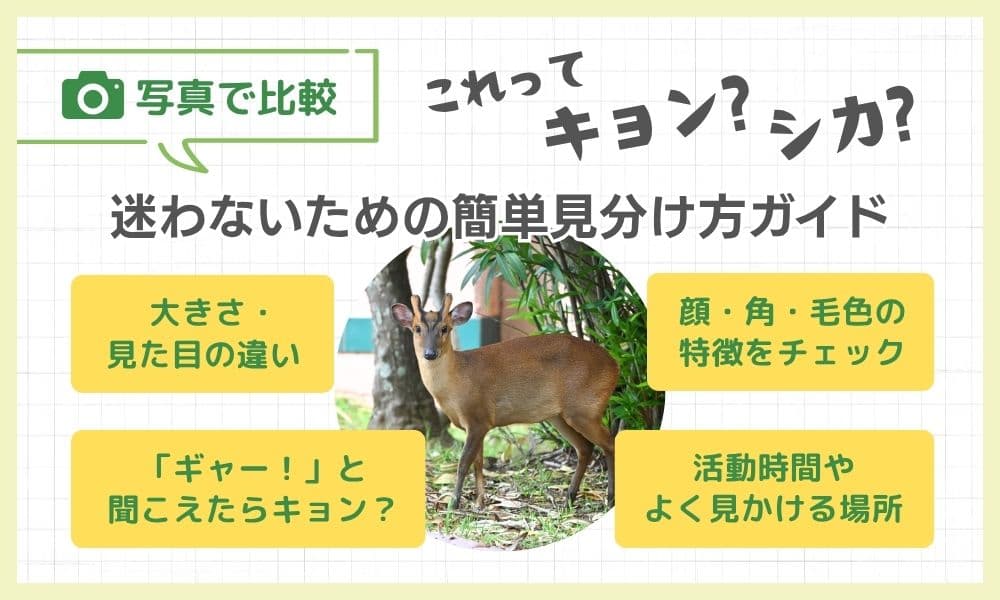

【写真で比較】これってキョン?シカ?迷わないための簡単見分け方ガイド

「キョンを見かけても、それがキョンだと分からなければ報告できない…」という不安を解消するために、キョンの見分け方を詳しく解説します。

大きさ・見た目の違い:キョン vs ニホンジカの子

キョンの大きさは、ニホンジカの子鹿と似ていますが、いくつかの特徴で見分けることができます。

• キョンの体高:約30〜50cm(犬のビーグル程度) • 体重:10〜18kg程度 • 体色:赤褐色で背中に白い斑点がある

一方、ニホンジカの子鹿は体に白い斑点がありますが、成長すると消えていきます。キョンは成獣になっても斑点が残ります。

「遠くからだと見分けにくいのでは?」という心配もあるでしょう。そのような場合は、可能な限り近づいて特徴を確認してください。ただし、野生動物なので無理に近づくのは危険です。

顔・角・毛色の特徴をチェック

キョンの特徴的な外見は、顔と角に現れています。

• 顔:犬のような細長い鼻先 • 角:オスのみに生える短い角(10cm程度)で、枝分かれがない • 眉毛:目の上に白っぽい毛(眉毛のように見える)がある • 前額部:額から鼻にかけてV字型の黒い模様がある

これらの特徴は、ニホンジカにはないキョン特有のものです。写真を撮る際は、これらの特徴がはっきり分かるように心がけましょう。

「ギャー!」と聞こえたらキョン?特徴的な鳴き声

キョンは「ギャー!」という犬の鳴き声に似た特徴的な声で鳴きます。

この鳴き声はニホンジカとは全く異なり、聞けば一発で分かるほど特徴的です。

「鳴き声だけでは報奨金の対象にならないのでは?」と心配される方もいるでしょう。

その通りです。鳴き声と合わせて、姿の写真や動画も撮影することが重要です。

活動時間やよく見かける場所

キョンを見つけやすい時間帯や場所も知っておくと便利です。

• 活動時間:主に夕方から夜明け(早朝や夕方に見かけることが多い)

• 好む環境:林縁部(森と開けた場所の境界)、藪や草むらの近く

• 茨城県内での目撃多発地域:小美玉市、行方市周辺

「朝の通勤時や夕方の散歩時に見かける可能性が高いんですね」と気づかれた方もいるでしょう。

その通りです。特に林や藪の近くを通る際は注意して観察してみてください。

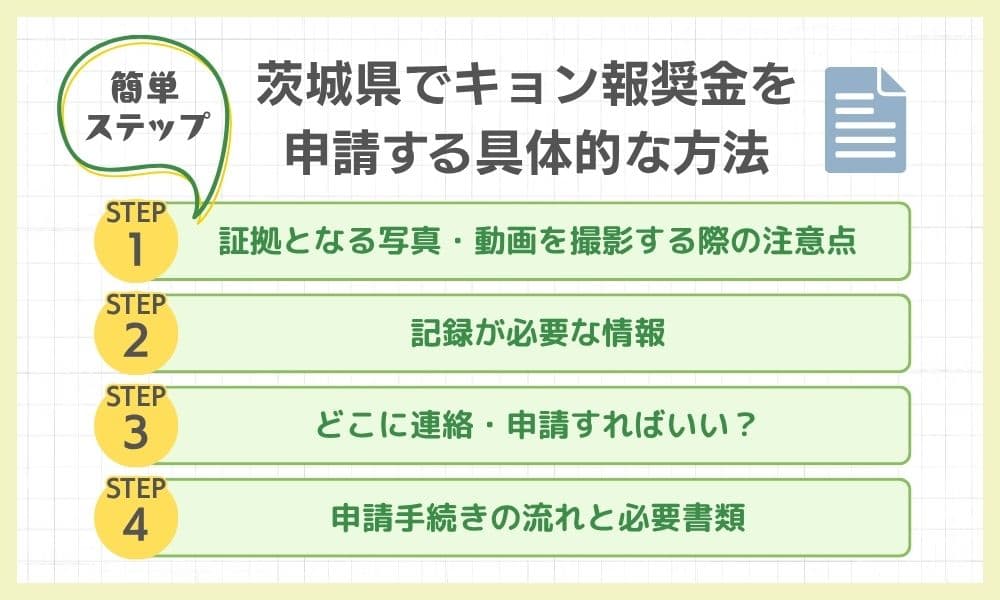

茨城県でキョン報奨金を申請する具体的な方法【簡単ステップ】

キョンを見つけたら、どのように報奨金を申請すればよいのでしょうか?具体的な手順を解説します。

STEP1:証拠となる写真・動画を撮影する際の注意点

キョンを見つけたら、まずはしっかりとした証拠写真・動画を撮りましょう。

• できるだけ複数の角度から撮影する • 全体像が分かる写真と、特徴(顔、角、斑点など)がはっきり分かる写真を両方撮る

• 鮮明に写るよう、なるべく近づいて撮影する(ただし安全を確保)

• 動画の場合は10秒以上の長さがあると動きの特徴も確認できる

「スマホのカメラで十分ですか?」という質問もあるでしょう。

はい、スマホのカメラで問題ありません。

ただし、ズーム機能を使う場合は画質が粗くなる可能性があるので注意してください。

STEP2:記録が必要な情報(日時、場所など)

写真・動画と一緒に、以下の情報も記録しておきましょう。

• 発見日時:年月日と時刻 • 発見場所:できるだけ詳細に(〇〇市〇〇町〇〇番地付近、〇〇公園の南側など)

• GPSデータ:スマホで撮影した場合は位置情報が記録されていることが多い

• 目撃した個体数:何頭見たか • 特記事項:行動の様子、周囲の環境など

「こんなに詳しく記録する必要があるの?」と思われるかもしれませんが、正確な情報は生息域の把握に重要です。特に場所と日時は報奨金申請に必須ですので、必ず記録してください。

STEP3:どこに連絡・申請すればいい?(担当部署、連絡先一覧)

情報を提供する窓口は以下の通りです。

茨城県庁 生活環境部 自然環境課

• 電話:029-301-2946

• メール:shizen@pref.ibaraki.lg.jp

• 受付時間:平日8:30〜17:15

または、お住まいの地域を管轄する県民センターでも受け付けています。

• 県北県民センター:0294-80-3310

• 県央県民センター:029-301-3510

• 鹿行県民センター:0291-33-6055

• 県南県民センター:029-822-7005

• 県西県民センター:0296-24-9074

「メールで写真を送るだけでいいの?」という疑問もあるでしょう。

基本的にはメールでの申請が簡単ですが、初めて申請する場合は電話で手続きの詳細を確認することをおすすめします。

STEP4:申請手続きの流れと必要書類(オンライン申請は可能?)

申請手続きの基本的な流れは以下の通りです。

- 目撃情報と写真・動画を県の担当部署に提供する

- 担当者が写真・情報を確認し、本当にキョンかどうか判断

- キョンと確認されれば、報奨金申請書類が送られてくる

- 必要事項を記入し、指定口座の情報などを提供する

- 審査後、指定口座に報奨金が振り込まれる

必要書類は主に以下のものです。

• キョン目撃情報報告書(県が指定する様式)

• 報奨金振込先の口座情報

• 本人確認書類のコピー(運転免許証など)

「オンラインで完結するの?」という質問もあるでしょう。

基本的にはメールでのやり取りが中心ですが、最終的な申請書類は郵送で提出することになる場合もあります。

詳細は担当部署に確認してください。

茨城だけじゃない!千葉県・伊豆大島のキョン対策と報奨金の歴史

キョンの問題は茨城県だけでなく、他の地域でも深刻な課題となっています。その歴史と現状を見ていきましょう。

キョン大繁殖の元祖?千葉県の状況と対策・報奨金はあった?

千葉県は日本でキョンが最初に野生化・繁殖した地域です。

1980年代に房総半島の動物園から逃げ出したキョンが野生化し、現在では推定2万頭以上が生息していると言われています。

千葉県では早くから駆除対策を実施しており、現在も捕獲に対する報奨金制度を継続しています。

• 成獣メス:8,000円 • 成獣オス:5,000円 • 幼獣:3,000円

「千葉県では目撃情報だけでの報奨金はないの?」という疑問があるでしょう。

現在のところ、千葉県では目撃情報のみでの報奨金制度は実施されていません。捕獲が報奨金の対象です。

伊豆大島でのキョン駆除と過去の取り組み

東京都大島町(伊豆大島)でも、1970年代に観光牧場から逃げ出したキョンが野生化し、最盛期には5,000頭以上が生息していました。

大島町では積極的な駆除活動を行い、過去には捕獲1頭あたり最大20,000円の報奨金を設定していた時期もあります。

その結果、現在では生息数が大幅に減少し、駆除活動の成功例として知られています。

「大島ではどうやって駆除に成功したの?」という疑問もあるでしょう。

島という限られた空間で、地域住民と行政が連携して集中的な捕獲を行ったことが成功の要因と言われています。

なぜ今、茨城県が報奨金制度を導入したのか?

茨城県では2020年頃から県南部でキョンの目撃情報が増加し始めました。

千葉県から北上してきたと考えられています。

このまま放置すれば千葉県のように大繁殖する恐れがあるため、早期の対策として2024年4月から報奨金制度を導入しました。

特に「目撃情報」にも報奨金を設定したのは、生息域の把握が駆除対策の第一歩だからです。

「なぜ目撃情報にまで報奨金を出すの?」という疑問があるかもしれません。

初期段階での正確な生息域把握が、効率的な駆除につながるからです。

特に専門家ではない一般の方からの情報提供を促進する狙いがあります。

そもそもなぜキョン駆除に報酬が?生態と深刻な被害状況

キョン駆除にわざわざ報奨金を出すのは、それだけ深刻な問題だからです。その背景を解説します。

特定外来生物キョンとは?驚異的な繁殖力と生態

キョンは東南アジア原産の小型シカで、日本では「特定外来生物」に指定されています。

その最大の特徴は驚異的な繁殖力です。

• メスは生後約6ヶ月で性成熟し、年に2回出産可能

• 1度に1〜2頭を出産 • 天敵が少なく、日本の環境に適応している

このため、放置すれば数年で個体数が爆発的に増加します。

千葉県の例では、数十頭から始まり40年で2万頭以上にまで増えました。

「そんなに増えるものなんですね!」と驚かれる方も多いでしょう。

実際、キョンの繁殖力は在来の鹿よりもはるかに高く、一度定着すると駆除が非常に困難になります。

農作物への食害や生態系への影響

キョンによる被害は多岐にわたります。

• 農作物への食害:イモ類、野菜、果樹など広範囲の作物を食べる

• 生態系への影響:在来植物の食害、生態系のバランスを崩す

• 生活環境への影響:庭木の食害、糞尿による汚染

• 交通事故の危険:道路への飛び出しによる事故

千葉県では年間数千万円の農作物被害が報告されています。

「自分の畑や庭も被害に遭う可能性があるんですね」と心配される方もいるでしょう。

その通りです。特に茨城県南部の農家の方々は今後注意が必要です。

駆除・情報収集の必要性と報奨金制度の目的

キョンの問題に対処するため、報奨金制度には以下の目的があります。

• 生息域の早期把握:効率的な駆除計画のために必要

• 一般市民の協力促進:専門家だけでは広範囲をカバーできない

• 繁殖拡大の阻止:初期段階での対策が最も効果的

報奨金は単なる「小遣い稼ぎ」ではなく、地域環境を守るための重要な取り組みなのです。

「自分の目撃情報が役立つなら協力したい」と思われる方もいるでしょう。

ぜひ積極的に情報提供をお願いします。あなたの協力が地域の農業や生態系を守ることにつながります。

キョン報奨金に関するQ&A よくある疑問を解決!

最後に、キョン報奨金に関するよくある質問にお答えします。

Q1. 見間違えて通報したらペナルティはある?

A1. ペナルティはありません。

担当者が写真や動画を確認して、キョンかどうか判断します。キョンではないと判断された場合でも、罰則や費用請求などはありませんのでご安心ください。

「間違えたら恥ずかしい…」と思われる方もいるかもしれませんが、専門家ではない一般の方が見間違えることは当然あり得ます。むしろ、積極的な情報提供が歓迎されています。

Q2. 申請手続きは面倒?どれくらい時間がかかる?

A2. 基本的な手続きは簡単です。

写真と情報をメールで送り、その後必要書類に記入して提出するだけです。全体で30分程度の作業時間で済むでしょう。

報奨金の審査から支給までは1〜2ヶ月程度かかる場合があります。

「役所に行く必要はないの?」という質問もあるでしょう。基本的には電話やメールでのやり取りが中心で、役所に直接行く必要はないケースが多いです。

Q3. 報奨金はいつもらえるの?

A3. 申請手続きが完了してから、通常1〜2ヶ月以内に指定口座に振り込まれます。

ただし、申請が集中している時期や年度末などは、さらに時間がかかる場合もあります。

「すぐにもらえるわけではないんですね」と思われる方もいるでしょう。確かに即日支給ではありませんが、手続きさえ適切に行えば確実に受け取ることができます。

Q4. 家族や友人が撮影した写真でも申請できる?

A4. 基本的には、実際に目撃・撮影した本人が申請することが原則です。

ただし、家族が撮影した場合など、状況によっては世帯主が申請することも可能です。詳細は担当部署に確認してください。

「子どもが撮影した写真でも報奨金がもらえるの?」という疑問もあるでしょう。未成年の場合は保護者が申請することになります。

Q5. この制度はいつまで続く?

A5. 茨城県の現行制度は2024年4月から2025年3月までの予定です。

ただし、キョンの生息状況によっては延長される可能性もあります。最新情報は茨城県のウェブサイトや各担当部署でご確認ください。

「来年以降はどうなるの?」という疑問があるでしょう。キョンの生息域拡大状況や捕獲状況によって判断されますので、状況が改善されない場合は制度が継続される可能性が高いです。

まとめ:キョンを見かけたら情報提供!報奨金制度を活用しよう

キョンの報奨金制度についてご理解いただけたでしょうか。ここで重要なポイントをおさらいします。

• 茨城県では目撃情報の提供で2,000円、捕獲で最大12,000円の報奨金があります

• キョンは小型のシカで、特徴的な斑点や顔つき、鳴き声で見分けられます

• 報奨金申請は写真・動画と発見情報を県の担当部署に提供するだけ

• この制度は単なる小遣い稼ぎではなく、地域の生態系や農業を守るための重要な取り組みです

「キョンを見かけたら写真を撮って報告する」という簡単な行動が、地域環境の保全に貢献し、同時に報奨金という形で自分にも還元されます。

茨城県南部にお住まいの方は特に、散歩や通勤途中など日常生活の中でキョンに出会う可能性があります。スマートフォンを常に携帯し、機会があれば積極的に情報提供をしてみてはいかがでしょうか。

あなたの協力が外来種対策の一助となり、茨城県の豊かな自然環境を守ることにつながります。

コメント